Prof. Dr. Reinhard Herzog

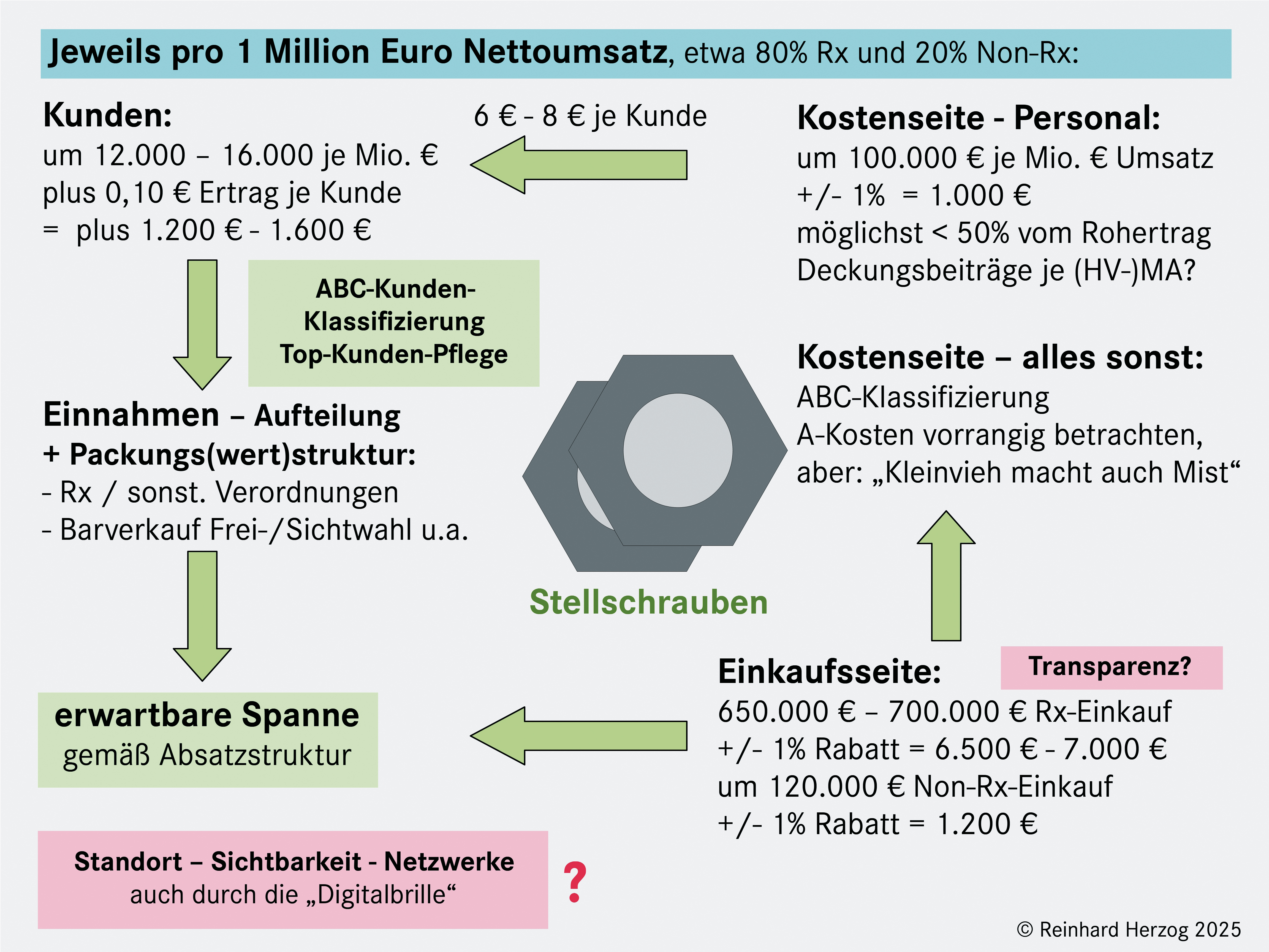

Starten wir unseren Kurztrip durch den Apothekenbetrieb (Abbildung 1) mit dem Wichtigsten, den Kunden. Die Zahl der „Bonkunden“ (= nur tatsächliche Käufer bzw. Rezepteinlöser) muss man laufend „auf dem Schirm“ haben – und ebenso die daraus ableitbaren spezifischen Kennzahlen „Umsatz und Ertrag je Kunde“ sowie auf der Aufwandseite die Personal- und Marketingkosten je Kunde.

Abb. 1: Die wichtigsten wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Apotheke

Excel: Unverzichtbarer Helfer

Nutzen Sie unsere zahlreichen Rechenblätter – gratis für Abonnenten auf unserer Website!

Klassifizieren Sie zudem Ihre Kunden gemäß dem ABC-Schema in Top-, typische und Gelegenheitskunden. Das teuerste Prozent der Rezeptkunden steht meist bereits für gut ein Drittel des Verordnungsumsatzes, 2 % bis 3 % machen die Hälfte aus. Letztere sind im Schnitt nur um 100 Personen, die bereits einen deutlichen Millionenumsatz einspielen. Es lohnt sich, Denkarbeit in die Frage zu investieren, wie man diese Menschen bei der Stange hält – und es noch schafft, dass diese Patienten mit oft teuren Erkrankungen Ihre Apotheke im Bekanntenkreis – nicht selten ebenfalls hoch Morbide – weiterempfehlen: „Kunden werben Kunden“.

Betrachten wir noch die „Kundenkörbe“. Um 75 € Umsatz bringt ein Durchschnittskunde mittlerweile ein, in ärztelastigen Lagen nochmals mehr, in Lauflagen weniger. Der durchschnittliche Ertrag je Kunde geht auf 15 € zu. Diese Werte sind Kernzahlen jedes Controllings. Doch was wäre, wenn man den Korbertrag nur um 0,10 € steigern könnte? Hinter jeder durchschnittlichen Million Euro Apothekenumsatz stehen in der Überzahl der Betriebe 12.000 bis 16.000 Kunden. 0,10 € mehr bedeuten somit 1.200 € bis 1.600 €, oder bei einem 4 Mio. €-Betrieb eben das Vierfache.

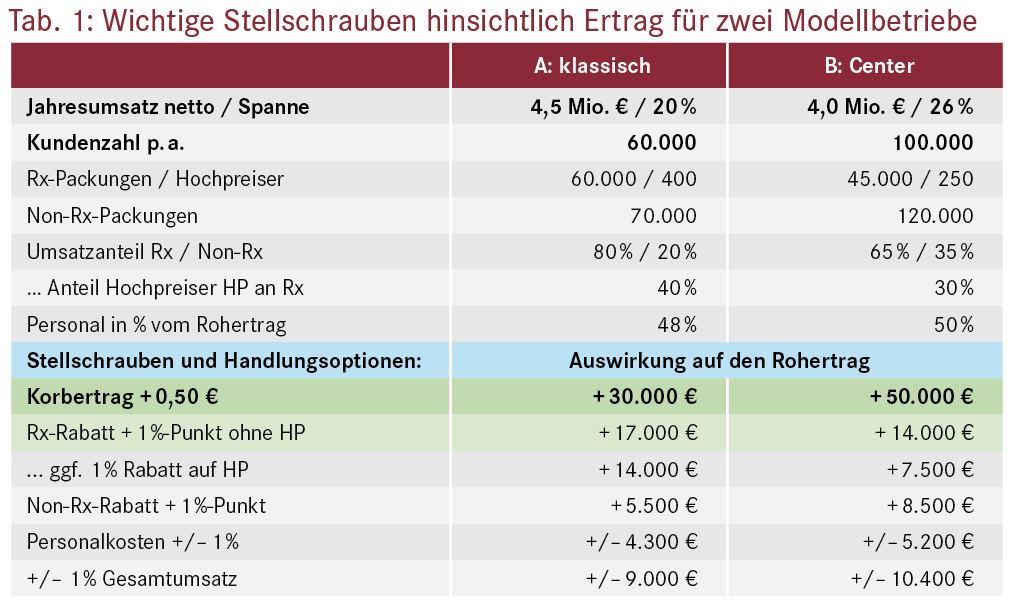

Steigerung der Rezeptzahlen (ein Rezeptertrag entspricht etwa drei durchschnittlichen Barverkäufen), Optimierung der Sortimentspolitik (welche bevorzugten Marken und Packungsgrößen für welche Indikationen?), kluges Drehen an der Preisschraube, angemessene, freilich nicht zu aggressive Förderung von Zusatzverkäufen – es sind viele Zahnräder, die ineinander greifen. Alle zusammen gedreht, sind sogar 0,50 € mehr an Korbertrag realistisch. Das stellt somit einen der größten Hebel auf dem Weg zu höherer Rentabilität dar!

Mysterium Spanne?

Gehen wir weiter: Für viele ist es ein schwer lösbares Geheimnis, warum ihr Betrieb nur 19 % Netto-Handelsspanne, jener der Erfa-Kollegin jedoch 23 % aufweisen kann. So stark unterscheiden sich die Lagen doch gar nicht! Aber wohl die Absatzstruktur: Hochpreiseranteil, der Rx-Packungswert ohne Hochpreiser (der nur 25 € zu Einkaufswerten, oder 35 € mit niedrigerer prozentualer Marge betragen kann), das Verhältnis von Rezepten zu Barverkauf, die im Barsegment erwirtschafteten Margen, und über allem stehen die Einkaufsrabatte: Im Einkauf liegt immer noch der Gewinn, wenn auch weniger als früher. Dieses Mysterium lässt sich auflösen, indem man zumindest orientierend eine Analyse der Absatzstruktur nach Art (Rx, Non-Rx), Menge und den real einschließlich Rabatten erzielten Stückerträgen bzw. Margen aufmacht. Hierzu bedient man sich vorteilhafterweise Excel-Blättern. AWA-Abonnenten haben auf unserer Website www.apotheke-wirtschaft.de einen kostenfreien Zugriff auf zahlreiche Rechenblätter des Autors, auch zu dieser Themenstellung.

Leidiges Thema Einkauf

Im Einkauf schlummert hohes Potenzial. Je typische Million Apothekenumsatz stehen 650.000 € bis 700.000 € Einkaufsvolumen im Rx-Bereich an. Ein Prozent Rabatt (oder demnächst wieder Skonto?) steht somit für 6.500 € bis 7.000 €. Das Non-Rx-Segment verblasst dagegen mit um die 120.000 € Einkaufswert. Aber immerhin: 1 % mehr sind auch 1.200 €. Je nach Lage (Ärztehaus versus Center) verschieben sich diese Relationen deutlich, Rx bleibt aber regelhaft dominierend. Hier die Übersicht zu behalten, ist elementar und bekanntermaßen angesichts der vielen Finessen insbesondere des Großhandels ein regelrechter (Zahlen-)Dschungel. Doch sollten Sie ihn laufend lichten, denn Vereinbarungen „verflüchtigen“ sich gerne über die Zeit. Es lohnt sich, für jeden!

Kosten, Kosten

Nach dem Wareneinsatz sind die Personalkosten der größte Block. Diese sollten daher einer steten Kontrolle unterliegen: Neben absoluter Summe, Anteil am Umsatz und, noch wichtiger, am Rohertrag (möglichst spürbar unter 50 %), stellen sich Fragen wie: Welche Personalkosten fallen je Kunde an (im Schnitt um 7,00 € bis 7,50 € mit großen Streuungen, Filialen meist höher)? Was kostet eine Arbeitsstunde im Schnitt, wie viele Stunden habe ich unter Vertrag, wie viele werden wirklich gearbeitet? Bezahlt werden 2.080 Stunden jährlich bei 40 Wochenstunden, effektiv gearbeitet dagegen um 1.700 bis 1.750 Stunden.

Die restlichen Kosten kommen nach dem ABC-Schema auf den Schirm: Die größten Kosten zuerst, aber: Auch Kleinvieh macht Mist! Stets ganz oben auf der Prüfskala: Machen meine Marketingausgaben noch nach Art und Höhe wirklich Sinn?

Zu guter Letzt

Schauen wir auf Tabelle 1, sehen wir zusammengefasst, welche „Stellschrauben“ welche Erträge versprechen. Klugerweise dreht man an allen. Wenn Sie nun diese ganzen Blöcke zu einem Ganzen zusammenfassen und wieder in ein Excel-Rechenhilfsmittel wie unsere einfache, gleichwohl leistungsstarke Apothekenbetriebssimulation „ApoSim_mini“ nutzen, dann sind Sie einem vertieften kaufmännischen Verständnis Ihrer Apotheke(n) ein großes Stück nähergekommen.

Nun können Sie im Sinne von „Was-wenn-Rechnungen“ an allen relevanten Größen drehen und schauen, was passiert – bis hinab zum zu erwartenden Einkommen nach Steuern und Vorsorge. Sie werden Überraschungen im Ihrem Umfeld nicht vermeiden können – aber nun können Sie sie viel besser einschätzen und Antworten entwickeln.

Was dazu unlängst im AWA stand....

.....lesen Sie weiter!

- Mysterium Spanne: AWA 02/2015 und 14/2025, S. 4 f.

- Einkauf: AWA 05/2025, S. 6 f.

- Unternehmenssimulation: AWA 13/2024, S. 4 f.

- Personalkosten: AWA 14/2024, S. 4 f.

- Betriebsvergleich: AWA 11/2025, S. 4 f.

Prof. Dr. Reinhard Herzog, Apotheker, 72076 Tübingen, E-Mail: Heilpharm.andmore@t-online.de

Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker 2025; 50(18):4-4